Карабахская кухня – это региональный компонент азербайджанской народной кулинарии. Она складывалась под влиянием исторических, географических и культурных факторов. Подобно другим регионам, отдаленным от крупных водных бассейнов, в Карабахе рыбные блюда не играют большой роли в пищевом рационе населения. В некоторых районах Карабаха, прилегающих к озерам и рекам, употребляются немногочисленные сложные рыбные блюда. К ним можно отнести блюда из пресноводной рыбы — ляванги, гургут и бугламу из рыбы. В отличие от других регионов, в карабахскую ляванги, т.е. фаршированную рыбу, добавляют чечевицу и рис. Кроме того, в состав фарша входят помидоры, перец, сельдерей, зеленый лук и кислая лавашана из алычи (между прочим, лавашана была заимствована из азербайджанской кухни славянской: она упоминается в “Домострое” как “левашинки”). В отличие от других регионов, в Карабахе ляванги готовят на пару. Продолжить чтение

All posts by Dadash Musayev

Книга о Ходжалинском геноциде удостоилась влиятельной премии в США

«Убийство в горах. Военное преступление в Ходжалы и нагорно-карабахский конфликт» писателя Рауля Лоури Контрераса удостоена международной премии «Latino Book Award» в номинации «Лучшая книга по политике и текущим делам» в США. Продолжить чтение

Карабахская школа МУГАМА

Азербайджанский мугам по решению ЮНЕСКО вошел в число шедевров устного и нематериального наследия, представляющих выдающуюся ценность для культуры всего человечества. В самом Азербайджане, где мугам воспринимается как неотъемлемая часть системы основополагающих культурных ценностей азербайджанского народа, это решение было воспринято и как признание заслуг выдающихся исполнителей этого жанра, и как желание привлечь внимание мировой культурной общественности к этому уникальному наследию. Продолжить чтение

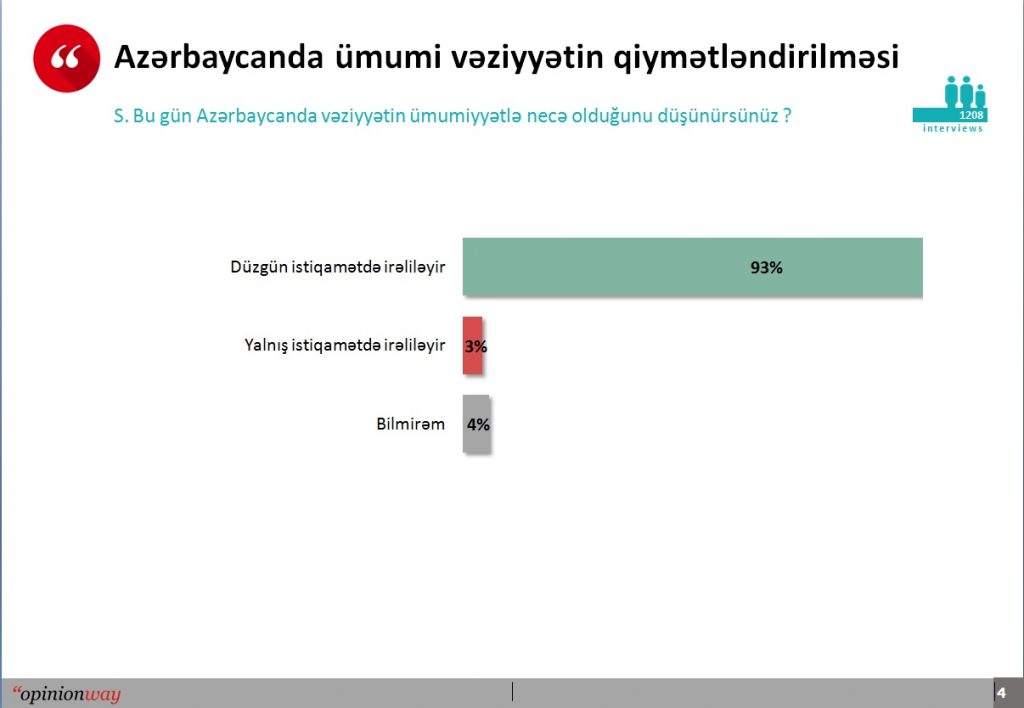

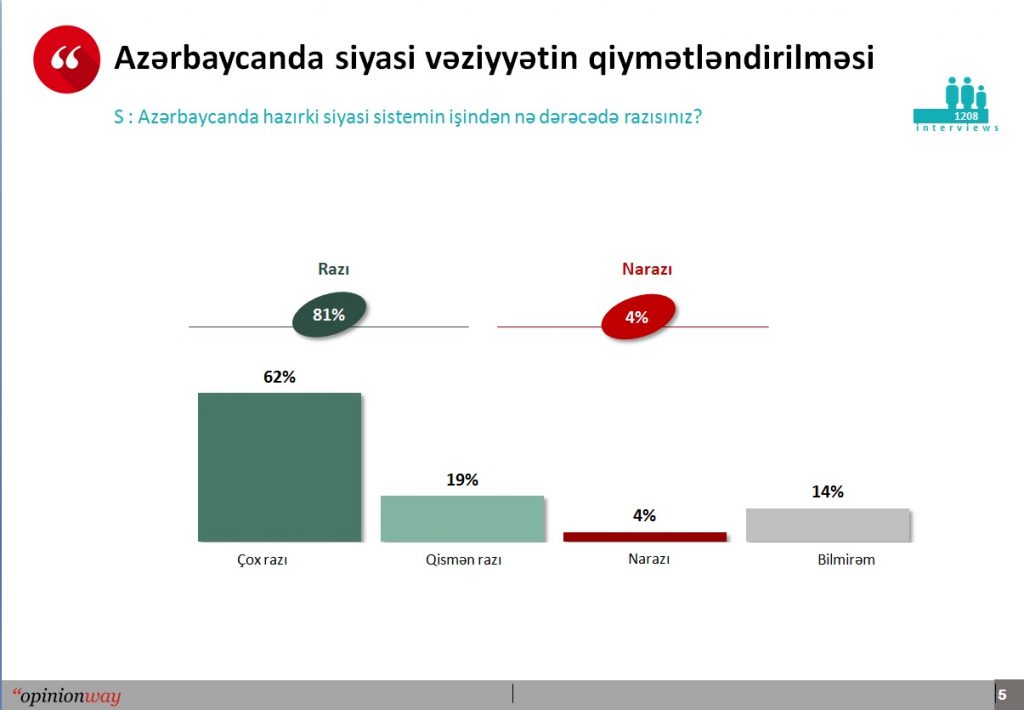

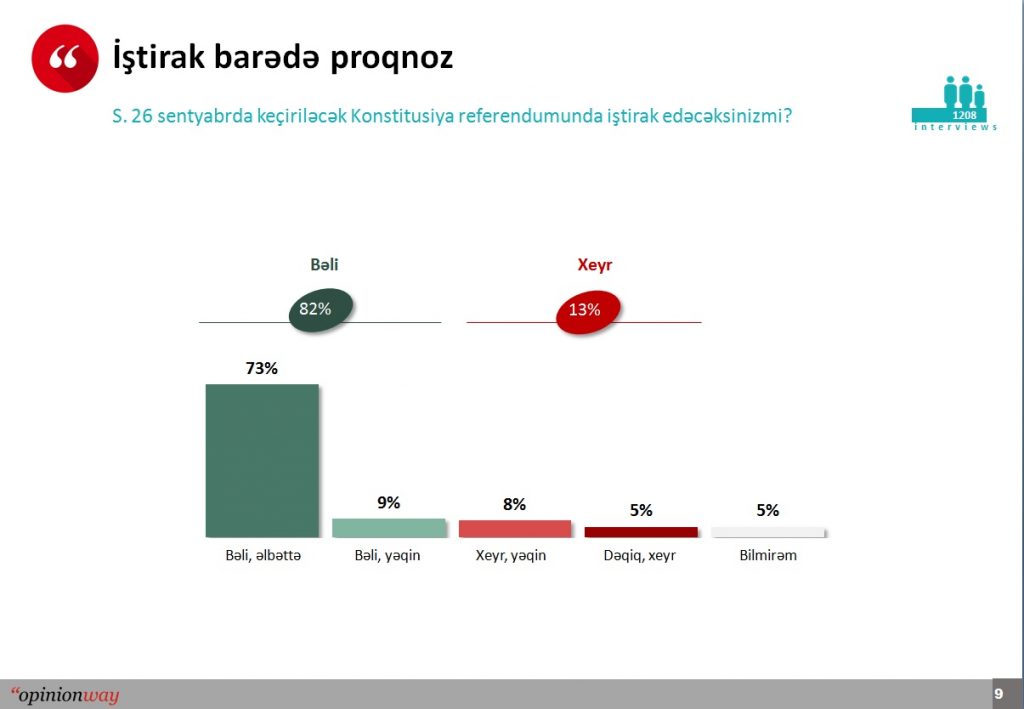

Французская компания провела в Азербайджане опрос для оценки обстановки в преддверии референдума

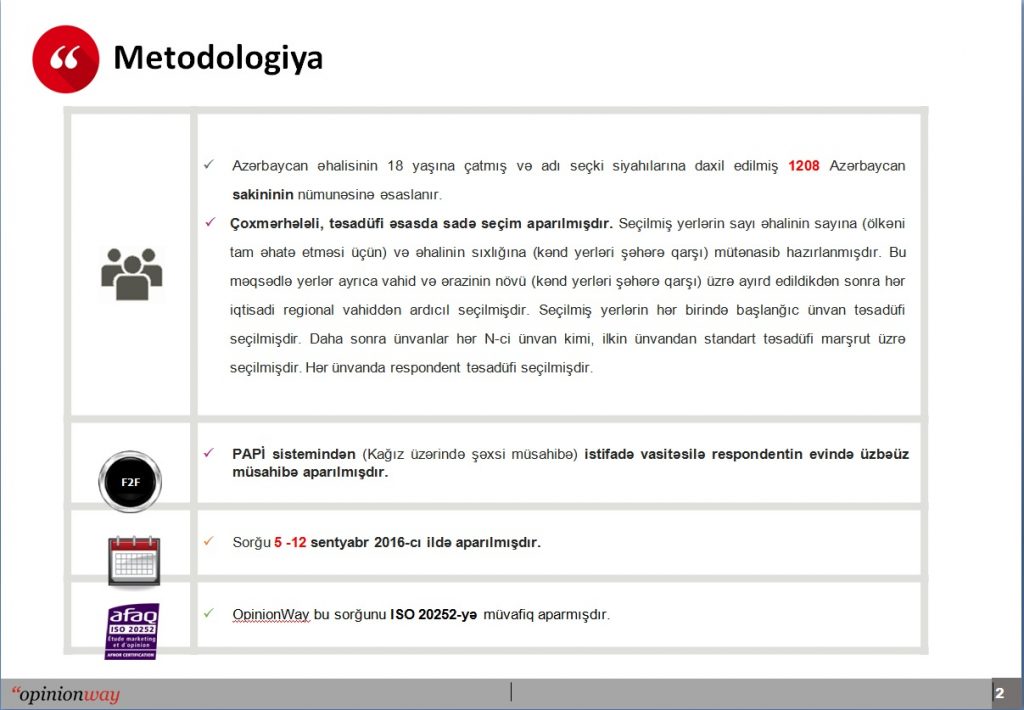

Французский Институт Исследований «Opinon Way» для оценки обстановки в преддверии референдума провел опрос среди населения страны.

Как сообщает АПА, в рамках опроса по всей территории Азербайджана были проведены собеседования с 1200 респондентами, которые были выбраны методом случайного отбора.

Анкета опроса состояла из 12 вопросов, которые в целях исследования сгруппировали в 3 блоках. Эти вопросы были направлены на то, чтобы узнать мнение респондентов о социально-демографических показателях, политико-экономической ситуации в стране, а также о предстоящем референдуме.

В период исследования 82% респондентов выразили удовлетворение в связи с деятельностью политической системы в Азербайджанской Республике. 93% респондентов считают, что проводимые в настоящее время в Азербайджане работы реализуются в правильном направлении.

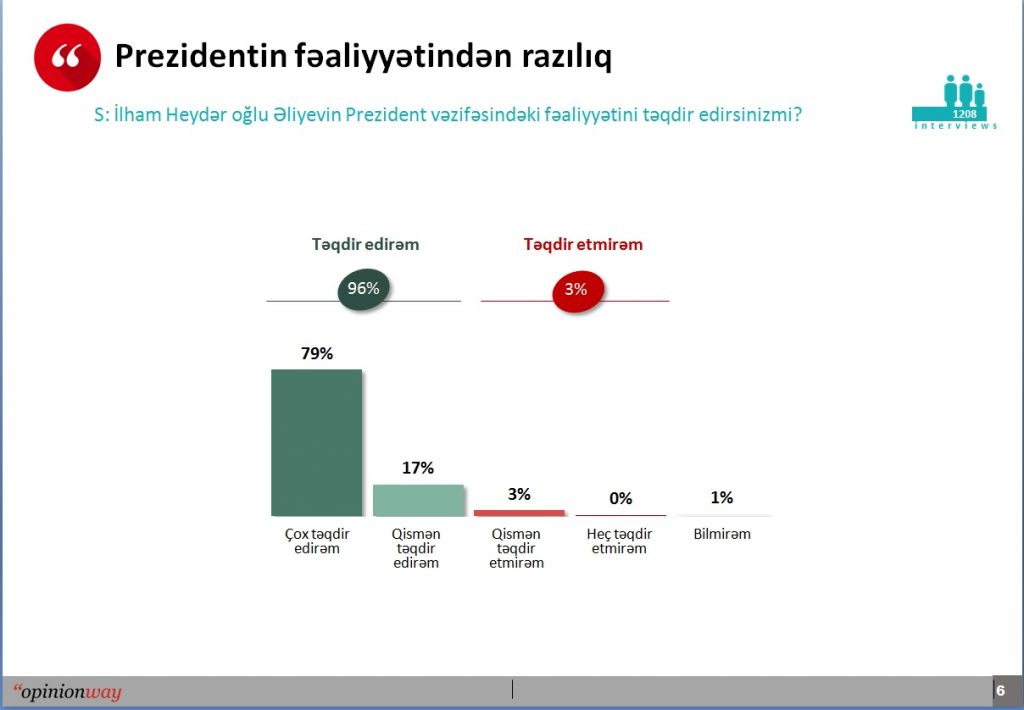

96% респондентов считают, что президент Ильхам Алиев успешно исполняет свои обязанности.

На вопрос касательно имеющихся в республике проблем, респонденты указали как самые важные проблемы армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт (77%) и трудности в связи с экономической ситуацией (41%).

81% респондентов сказали, что примут участие в голосовании 26 сентября. Только 5% опрашиваемых людей еще не решили будут ли они участвовать в референдуме или нет.

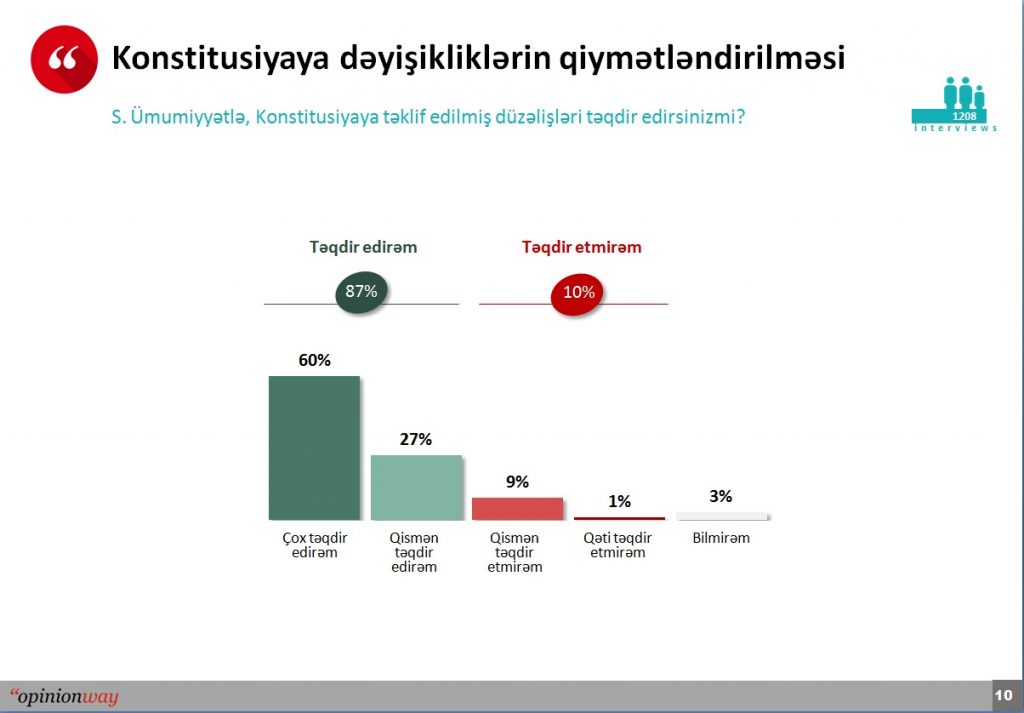

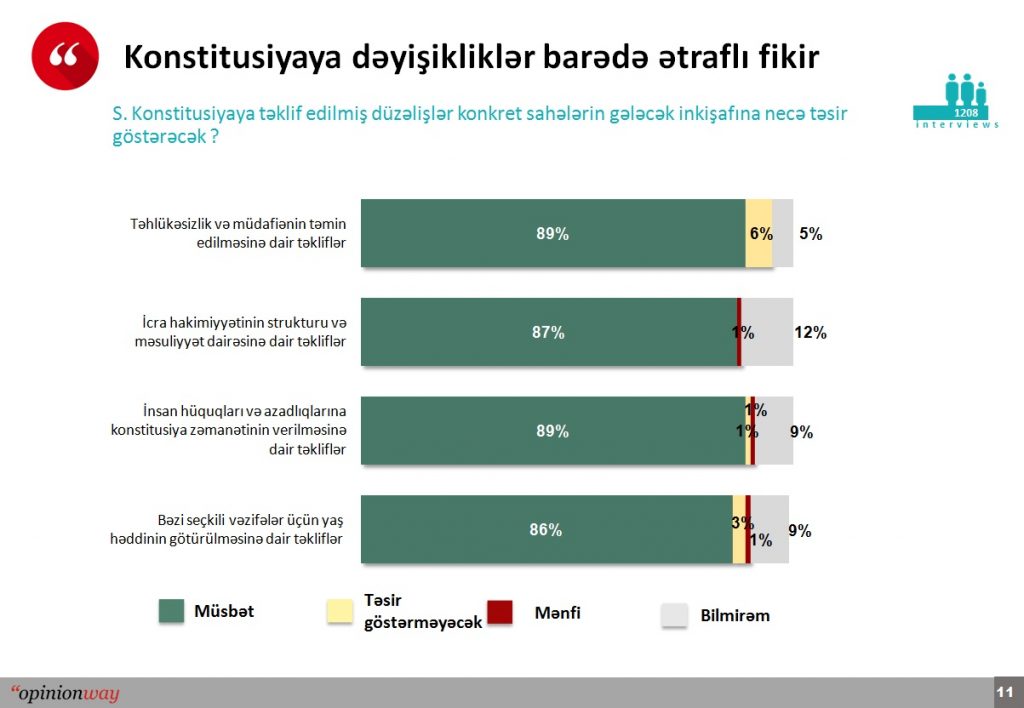

87% респондентов отметили, что предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию необходимы. 88% принявших участие в опросе людей считают, что изменения и дополнения в Конституцию положительно повлияют на развитие соответствующих сфер.

Респонденты считают, что предложения в связи с безопасностью, обеспечением защиты, конституционными гарантиями прав и свобод человека придадут стимул для дальнейшего развития.

http://ru.apa.az/politika-azerbaydjana/vnutrennyaya-politika/francuzskaya-kompaniya-provela-v-azerbajdzhane-opros-dlya-ocenki-obstanovki-v-preddverii-referenduma-.html

На перекрестке борьбы мнений (по книгам Эриха Файгла)

Наиболее активным и последовательным критиком идеологии и противником практики армянского терроризма среди западно-европейских гуманитариев был австрийский искусствовед и кинематографист Эрих Файгл (Erich Feigl). Его последнюю и наиболее известную книгу «Армянская мифомания: Армянский экстремизм: истоки и исторический контекст» мы не случайно назвали «антиутопией»: с той неистовостью и одержимостью, с какой армянские пропагандисты лоббируют в интеллектуальных кругах цивилизованного мира тезис о «геноциде армян в Османской империи», он высказывался против него, критикуя и опровергая его нередко в ущерб исторической правде, допуская в полемическом задоре весьма некорректные интерпретации и оценки хорошо известных исторических событий. Например, говоря о Карсском договоре о дружбе между правительством Великого народного собрания Турцим и правительствами Азербайджанской социалистической советской республики, Социалистической советской республики Армении и Социалистической советской республики Грузии от 13 октября 1921 года, подписанном при участии представителя Советской России, он утверждает, что этот договор был подписан между Турецкой республикой, Российской ССР, Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР, что само по себе противоречит исторической действительности (с. 127). Как известно, Турецкая республика была провозглашена 23 октября 1923 года, поэтому в октябре 1921 года быть субъектом международного права не могла, Социалистические советские республики Азербайджана, Армении и Грузии были переименованы в советские социалистические республики – Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР и Грузинскую ССР только в 1924 году, когда был образован Союз ССР, Российской ССР вообще никогда не существовало, а была РСФСР — сначала Российская социалистическая федеративная республика, а в 1924 году слова «социалистическая» и «советская» в ее названии поменялись местами, после чего на политической карте мира образовалась Российская советская федеративная социалистическая республика. Безусловно, подобные нюансы из государственно-политической истории России и Турции австрийскому профессору искусствоведения не могли быть известны по определению, но их наличие в тексте работы беспристрастному российскому исследователю сразу же бросается в глаза, отчего доверие к остальным тезисам и выводам этой книги сразу же уменьшается. Это в полной мере относится и к тому разделу «Армянской мифомании» Э.Файгла, который посвящен истории армянского терроризма, когда слова эмоционального негодования автора превосходят по объему констатации фактов и аналитику, что не позволяет нам считать эту книгу заслуживающим доверия исследованием по рассматриваемой нами тематике. Продолжить чтение

В Зангиланском районе сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция «Сарыгышлаг»

В Зангиланском районе сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция «Сарыгышлаг» Состоялась церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева

Состоялась церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Ильхам Алиев набрал 92,05 процента голосов избирателей ВИДЕО

Ильхам Алиев набрал 92,05 процента голосов избирателей ВИДЕО Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди ВИДЕО Заявление делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Заявление делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы