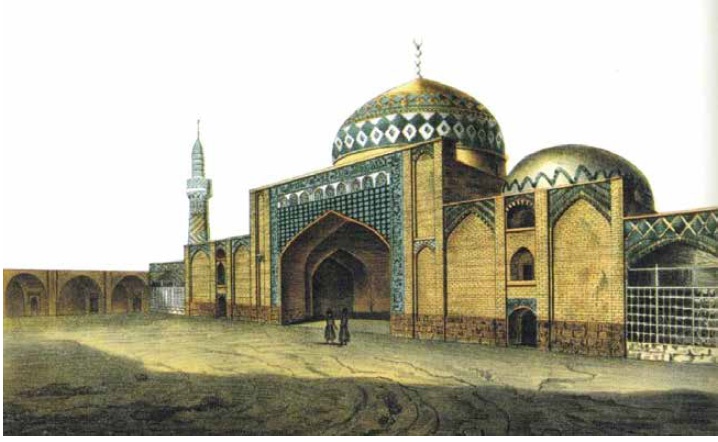

Одним из интересных архитектурных сооружений Азербайджана являлся дворец Иреванского хана («дворец Сардара»). Построенный иреванскими ханами, дворец верой и правдой служил этим азербайджанским правителям на протяжении веков (Эвлия Челеби. Книга путешествия. Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века. Вып. 3. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана. Сост. и отв. ред. А.Д.Желтяков. М., 1983, c. 111). После оккупации города Россией во дворце было размещено Иреванское временное управление, а затем администрация так называемой Армянской области, в 1849 г. переименованной в Эриванскую губернию.

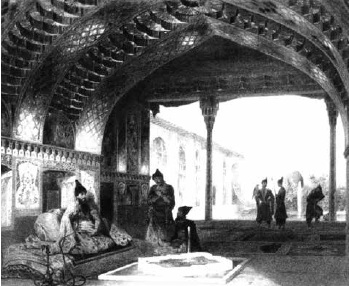

Описание дворца Сардара, особенно его Зеркального зала мы находим у зарубежных путешественников и писателей, посетивших Северный Азербайджан и в частности Иреванское ханство. Среди них французские путешественники Жан Батист Тавернье и Жан Батист Шарден, побывавшие здесь во второй половине XVII в., военный немецкого происхождения Мориц фон Коцебу — в 1817 году, русский писатель и дипломат Александр Грибоедов, французский путешественник, геолог и художник Фредерик Дюбуа де Монперэ — в 1833 году. В 1837 году дворец посетил император России Николай I, оставивший свое имя на стене Зеркального зала, в котором он принял представителей различных сословий Иревани.

В 1843 году прусский чиновник, барон Август фон Гакстгаузен посетил Иреван и его крепость при материальной поддержке русского правительства. Отмечая разрушенное состояние дворца, он указывал, что одна мечеть обращена в церковь, другая в арсенал, а ханский гарем — в госпиталь. При этом Гакстгаузен подчеркнул, что «в архитектурном отношении дворец не представляет ничего величественного; его небольшие дворики и садики, фонтаны, пруды, все это так миниатюрно, и не имеет определенного характера, но при всем том отдельные украшения, окна, двери, аркады прекрасны» (Гакстгаузен А. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями. Путевые впечатления и воспоминания в 2 ч. барона Августа фон-Гакстгаузена . СПб.: тип. Главного Штаба Его Имп-го Величества по военно-учебным заведениям, ч. I. 1857., с.230-231). В то же время ему понравился Зеркальный зал, украшенный живописными портретами самого хана, его сына и брата. Интересно следующее его высказывание: «Русские чиновники имеют редкое сочувствие к неприкосновенности исторических зданий и памятников». Однако дворец постепенно приходил в упадок. Перед взором посетителя представали все больше «жалкие глинобитные стены с маленькими окошечками вверху» (Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 46. 1912, с.75-81).

В 1864 году Иреванская крепость перестала существовать в качестве военно-фортификационного сооружения. Покинутая военными крепость не стала использоваться по какому-либо гражданскому назначению.

Описание ханского дворца в Иреване оставил английский путешественник, географ и общественный деятель Генри Линч, дважды (1893-1894 гг., 1898 г.) побывавший на Южном Кавказе. К моменту посещения Линчем дворец Сардара, как и крепость, приходили в упадок, настенная живопись портилась, зеркала осыпались (Линч Г.ф.Б. Армения: путевые очерки и этюды. В 2 тт. Т. 1. Русские провинции. Тифлис. 1910, с. 216-217, с.216-217). Поэтому в 1867 г. по ходатайству Эриванского губернатора Кавказское наместничество выделило до 1880 года ассигнования на восстановление разрушенных частей дворца. Реставрацией настенной живописи предложили заняться Мирзе Гадиму Иревани (1826-1875). Отреставрированные им картины считаются первыми образцами реалистической монументальной живописи, «высшим образцом азиатской живописи» (R.Əfəndi. Azərbaycan incəsənəti. Bakı, 2007; Написанные художником М.Г.Иревани масляной краской портреты «Фатали шах», «Сардар Иревани», «Гасан хан», «Рустам Зал» в настоящее время хранятся в Государственном музее искусств Грузии в Тбилиси, а портрет «Аббас Мирза» – в Государственном музее искусств Азербайджана, с.114-115; Kеримов К. Сардарский дворец в Иревани // Yeni Fikir, 1995. 18 окт. № 5.). А самого М.Г.Иревани справедливо считают основоположником станковой живописи Азербайджана.

В конце ХIХ века дворец Сардара посетила В.П.Желиховская, описавшая великолепие ханской мечети: «Она вся в резьбе, в цветных стеклах узорчатых окон (шебеке), в мозаичных стенах» (Желиховская В.П. Кавказ и Закавказье. СПб.: Типография д-ра М.А.Хана, 1885.). Но уже в начале ХХ в. ни мечеть, ни дворец никем не охранялись. «Доступ любому варвару открыт свободно, и только кому лень, тот проходит мимо сохранившейся части керамики, оставляя ее для более предприимчивых рук» (Благой почин // Тифлисский журнал. 1913, № 13, с.6). Поэтому, как отмечала В.П.Желиховская, в первую очередь «решено было обнести мечеть оградой, приставить сторожа…, а потом уже подумать о ее реставрации». По вопросу сохранности ханского дворца специалистами высказывались неоднозначные мнения, этот вопрос обсуждался и на страницах периодической печати.

После ряда ходатайств по ремонту дворца, сильно поврежденного во время землетрясения 1850 года, а в 1865 году от страшной бури, в 1868 году дворец был передан в ведение городского полицейского управления. На восстановление штукатурки, занавесей и земляной крыши здания было отпущено 1200 рублей. В 1886 году после ряда новых ходатайств перед кавказским наместником дворец Сардара был отремонтирован на средства города (Развитие Еревана после присоединения Восточной Армении к России. Сборник документов. 1801-1917 гг. Составитель Т.Акопян. Ереван, 1978., с.286-288).

В июле 1902 года дворец посетил Александр Кольчицкий, который написал, что «уже немного остается следов от этого интересного памятника минувшего величия татарских (т.е. азербайджанских) ханов; обычная русская небрежность и сонливость обрекает и эти жалкие остатки интересного памятника на полное разрушение; что от всей крепости, раскинувшейся на довольно обширной территории, остались полуразрушенная мечеть и часть Сардарского дворца – «зеркального зала»». Зеркальный зал на всех производил «волшебное впечатление», стены его «пестрели всевозможными именами, фамилиями и неприличными надписями». Автор подчеркнул, что «неуважение к историческим памятникам и инертность нашего общества и здесь сказались: среди смрадного мусора был найден драгоценный камешек» (Кольчицкий Ал. Зеркальный зал в Сардарском дворце в гор. Эривани // Весь Кавказ. Иллюстрированный справочно-литературный сборник, посвященный детальному и всестороннему изучению Кавказского края во всех отношениях. 1903. № 1. Исторический отдел, с. 7-8). Кроме того, на территории дворца было обнаружено стихотворение, датированное 20 марта 1895 года. По словам сторожа, эти стихи были написаны какой-то барыней, прибывшей из Персии (вероятно, это графиня Прасковья Сергеевна Уварова, урождённая княжна Щербатова — русский ученый, историк, археолог из рода Щербатовых, супруга знаменитого археолога Алексея Уварова; см. также: Уварова П.С. Кавказ. Путевые заметки М.,1887-1904. Т. 1-3):

Так вот он, памятник минувшего величия –

Зеркальный пестрый зал, судилище людей.

Теперь блуждаете вы в области теней,

А много лет назад здесь громко раздавались

Могучий голос ваш и песня юных жен.

Волшебно на стенах зеркальных отражались

Огни зажжённые, как бы со всех сторон,

А мраморный фонтан струёй холодной рвался,

Каскадом падал, дробился серебром.

Журча таинственно, он пышно рассыпался,

Сверкая радужно – чарующим огнем…

Теперь здесь мертво все, не слышен говор громкий,

Не льется дивный ключ живительной струёй.

Сомкнула смерть уста неслышно песни звонкой,

И веет во дворце могильной тишиной.

Портреты грозные давно веков минувших,

Со стен разрушенных задумчиво глядят.

Лишь в полночь тени их, как тени нимф воздушных

По плитам мраморным, безмолвным

Уныло………….раздается………….

Сардара гордый дворец, как статуя стоит

Холодной мраморной………………………

На Зангу быстру…………………….

Она по-прежнему широкой лентой вьётся

Сверкает, как змея сребристой чешуей,

И вечно юная, игривая, несется

В страну далекую блестящею волной.

А он, Сардар, великий сын ислама,

Он — эриванский царь, он грозный бич людей,

Теперь безгласный дух жилищ, могил без славы

Блуждающая тень в безмолвии ночей.

Еще в 1845 году, по словам сторожа, «вся задняя сторона залы была в рамах прихотливых узоров и разноцветных стеклах, таких же, как на мраморной площадке. Но из-за ветхости все остатки этих рам были уничтожены, и вместо них были вставлены обыкновенные рамы, окрашенные красной краской, которые «портят вид залы своим казарменным, топорным видом». Во времена Сардара вся эта сторона залы завешивалась «золотой занавесью, которую с трудом отдергивали 8 человек»» (Кольчицкий Ал. Зеркальный зал в Сардарском дворце в гор. Эривани // Весь Кавказ. Иллюстрированный справочно-литературный сборник, посвященный детальному и всестороннему изучению Кавказского края во всех отношениях. 1903. № 1. Исторический отдел, с. 7).

По словам А.Кольчицкого, «зеркальный зал находился в ведении военного инженера Александропольской дистанции и особых забот об охранении зала не замечается, зеркала, находившиеся в промежутках стен, были когда-то превосходного стекла, теперь они заменены какими-то пластинками; кроме того с каждым годом стены зала портятся надписями посетителей, уничтожен мраморный бассейн». Автор отмечает, что за залом смотрел сторож, который раз в год вытирал портреты керосином в предупреждение порчи, и что необходимо зал отреставрировать и охранять более надёжным способом. Далее автор невесело замечает, что неизвестно, чего стоит ждать от «возможного предполагаемого ремонта», и задается вопросом: «неужели и в этот раз казённый стиль коснется несчастной зеркальной залы?!» (Кольчицкий Ал. Зеркальный зал в Сардарском дворце в гор. Эривани // Весь Кавказ. Иллюстрированный справочно-литературный сборник, посвященный детальному и всестороннему изучению Кавказского края во всех отношениях. 1903. № 1. Исторический отдел, с.9).

Вопрос о восстановлении дворца, который «после сильного землетрясения представлял руину, опасную для людей, купающихся под горой» (Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 39. 1911, с. 29-32), не раз обсуждался на заседаниях Императорской археологической комиссии (6.10.1910 г., 17.5.1912 г.).

28 февраля 1910 года начальник инженерного округа обратился к Московскому археологическому обществу с предложением принять развалины дворца в свое распоряжение, в противном случае обязался представить объяснение о разборке здания. В этой связи встал вопрос о необходимости сделать копии планов дворца и отправить их археологическому обществу, что было сделано — 3 августа 1910 года чертежи дворца были отправлены в общество (Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 39. 1911, с. 29-32).

По просьбе помощника по военной части кавказского наместника в мае 1910 года член Императорского военно-исторического общества генерал А.З.Мышлаевский осмотрел дворец. По его заключению, это здание якобы «никакой исторической ценности не представляет и подлежит уничтожению; приведение его в порядок требует больших и вместе с тем излишних затрат» (Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 39. 1911, с. 29-32). Некоторые из предметов обстановки дворца А.З.Мышлаевский рекомендовал передать в исторический музей, а портреты – в Кавказский военно-исторический музей.

Выступивший на обсуждениях этого вопроса Б.Фармаковский сослался на известные ему фотографии дворца, указывающие, что внутри он представляет собой весьма интересный памятник старины. Граф А.Бобринский в свою очередь отметил, что в 1883 году, когда он видел дворец, это здание показалось ему любопытным и оставило у него впечатление как весьма оригинального сооружения. В результате проведенных обсуждений Императорская археологическая комиссия постановила: 1) составить акт технического осмотра дворца; 2) просить Н.Я.Марра осмотреть дворец на месте (Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 39. 1911, с. 29-32).

17 мая 1912 года на заседании ИАК относительно состояния дворца Сардара в Иреване было отмечено, что выделенная в 1909 году на ремонт дворца сумма в 1200 рублей должна быть увеличена вдвое. Согласно заключению академика Н.Я.Марра, «несмотря на то, что и временем, и землетрясением дворцу был нанесен существенный ущерб, тем не менее к замечательному памятнику старины за последние два десятилетия не было ни малейшего внимания, и разрушается он руками человека». На примере этого дворца прослеживалось равнодушие в деле сохранения всех мусульманских исторических памятников Южного Кавказа (Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 46. 1912, с.75-81).

Ещё в 1892 году Н.Я.Марр писал относительно дворца Сардара: «…Этот редчайший памятник старины начальство в Эриване нашло нужным взорвать, причем выполнение этого варварского дела было сдано в подряд». К сожалению, его заключение относительно того, что «мы имеем дело с систематическим разрушением местных древностей» (имея в виду азербайджанские исторические и архитектурные памятники), сохраняет актуальность и в наши дни. В заключении своего доклада Н.Я.Марр, говоря о состоянии других построек в Иреванской крепости, подчеркнул, что «все эти памятники могли быть сохранены прекрасно, что следует сохранить теперь то, что осталось, т.к. в археологии и развалины имеют громадное значение…»

Марр обратил внимание на то, что с государственной точки зрения вопросы сохранения памятников архитектуры на национальных окраинах имеют важное и принципиальное значение: «Престиж России как западной цивилизованной страны требует того, что если нельзя ее именем ничего творить славного на восточно-культурной окраине по части культурных предприятий, то, по крайней мере, не бесславить ее как разрушительницу. Такое требование чести лишь усиливается нахождением памятников в пунктах со значительным мусульманским населением» (Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 46. 1912, с.75-81).

Охраной памятников старины и их восстановлением занималась созданная в 1912 году при Кавказском обществе поощрения изящных искусств художественно-архитектурная группа (Благой почин // Тифлисский журнал. 1913, № 13). В эту группу вошли как архитекторы, так и художники, поставившие задачей изучение памятников древнего искусства на Кавказе в архитектурном и художественном отношении. Художественно-архитектурная группа должна была подготовить подробный доклад о состоянии этих памятников архитектуры сенатору Э.В.Ватаци, проявлявшему живой интерес к искусству. В первую очередь был поднят вопрос о дворце и мечети Сардара в Иреване — памятникам, близким к окончательной гибели из-за небрежности лиц, которым вверена их охрана. В Иреван была командирована комиссия из 5 лиц – трех архитекторов, художника и фотографа Д.Ермакова. Комиссия осмотрела дворец и мечеть и представила подробный доклад, снабдив его большим количеством фотографий, свидетельствующих о плачевном состоянии этих памятников архитектуры (Благой почин // Тифлисский журнал. 1913, № 13). К сожалению, сведений о дальнейшей работе этой группы нет.

Из изложенного выше возникает удручающая картина равнодушия к делу сохранения мусульманских исторических памятников Южного Кавказа. Безразличие царских чиновников привело к тому, что дворец Сардара систематически разрушался армянскими вандалами до тех пор, пока окончательно не был стерт с лица земли. Иреванская крепость вместе с внутренними строениями была разрушена уже в советские годы, окончательно — в 1960-е годы с применением современной техники. До этого уничтожить крепость традиционными способами не удавалось, настолько мощны были ее стены. Предупреждение академика Н.Я.Марра о необходимости сохранить то, что уцелело, ибо в археологии и развалины очень важны, так и остались не услышанными.

Но современные вандалы забыли одно: то, что можно снести с лица земли, не стереть из истории. Доказательство тому сохранившиеся архивные материалы, воспоминания, шедевры изобразительного искусства, и даже стихи.

Такова печальная судьба дворца Сардара в Иреване.

Эсмира ВАГАБОВА, доктор философии по истории

Журнал «Ирс-Наследие», № 1 (73), 2015, стр. 42-47

В Зангиланском районе сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция «Сарыгышлаг»

В Зангиланском районе сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция «Сарыгышлаг» Состоялась церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева

Состоялась церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Ильхам Алиев набрал 92,05 процента голосов избирателей ВИДЕО

Ильхам Алиев набрал 92,05 процента голосов избирателей ВИДЕО Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди ВИДЕО Заявление делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Заявление делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы